"Normalerweise erhalten Ausländer in Hongkong nach sieben Jahre Aufenthalt Wahlrecht und müssen auch nicht jedes Jahr aufs Neue ein Arbeitsvisum beantragen. Nur für Hausangestellte – zumeist sogenannte Dienstmädchen – gilt diese Regelung auch weiterhin nicht."

Die Verflechtung von Machtverhältnissen schlägt hier voll zu: rassistische Ausgrenzung von Menschen aus bestimmten Regionen verbunden mit klassistischer Ausgrenzung von Hausangestellten und heteronormativer Ausgrenzung von Frauen. Diese Verflechtung ist dabei nicht zufällig, sondern führt dazu, dass die Hausangestellten besonders wenig Lobby haben und besonders gut ausgenutzt werden können. Und wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen, muss dies verhindert werden:

"Geklagt hatte die Philippinerin Evangeline Vallejos Banao, die seit 27 Jahren in Hongkong lebt und arbeitet und zudem Mutter von fünf Kindern ist. 2011 hatte ihr ein Gericht Recht gegeben, dass sie nach so vielen Jahren Anspruch auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat. Das Urteil wurde jedoch auf Initiative der Hongkonger Regierung in einem Berufungsverfahren aufgehoben und dies jetzt letztinstanzlich bestätigt. Die Regierund fürchtet, die ausländischen Hausangestellten könnten mit einem Wahlrecht mehr Rechte erhalten."

0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link

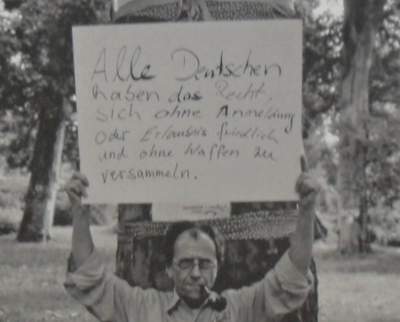

Manche dieser Rechte gelten nicht für "Alle" sondern nur für "Alle Deutschen".

0 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link

"Mitarbeiter des Geheimdienstes in der Islamismus-Abteilung sollen sich übelst in die Haare bekommen haben. Dabei soll ein Verfassungsschützer einen Kollegen als "Muselmann" und "Ölauge" beleidigt haben."

Na, da können wir uns doch sicher sein, dass da kompetent gegen Islamismus recherchiert wird.

0 Kommentare in: islamophobie ... comment ... link

"21 solcher Konkordatslehrstühle gibt es landesweit, die nur mit Kandidaten besetzt werden dürfen, gegen die der örtliche Bischof "hinsichtlich ihres katholisch-kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben" hat. So regelt es ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Bayern und dem Vatikan, der bereits 1924 geschlossen und immer wieder geändert wurde.

Vereinzelte Konkordatslehrstühle finden sich auch außerhalb Bayerns"

Auf die Ausübung dieses Rechts will die Kirche nun verzichten. Das sie das Recht hat, bleibt aber ein Skandal.

Nachtrag 25.03.13: Die taz berichtet, dass die Kirche außerhalb Bayerns nicht auf ihr Veto-Recht verzichten wird. Das betrifft Lehrstühle in Freiburg und Mainz.

0 Kommentare in: christliche dominanz ... comment ... link

0 Kommentare in: asylprotest ... comment ... link

Nachtrag: Die taz berlin berichtet über Kritik an Lükes Plan eine Obdachlosenunterkunft zu eröffnen. Ihr Aussagen lassen sich offensichtlich unterschiedlich verstehen.

0 Kommentare in: antiziganismus ... comment ... link

Um ein bisschen Einblick in die Geschichte Israels und des israelisch-palästinensischen Konflikt zu bekommen, habe ich das Büchlein von deutschen Autoren Jörn Böhme und Christian Sterzing Kleine Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts gelesen. Gefallen hat mir dabei vorallem, dass die Autoren immer wieder betont haben, dass auch andere Geschichtsschreibungen/ Quellen gelesen werden sollten (was ich allerdings nicht gemacht habe).

Dann bin ich übergangen zu einem Buch, dass mir vor einem Jahr eine Freundin in Indien geschenkt hat: Suad Amiry, "Menopausal Palestine - Women at the Edge" (New Delhi: Women Unlimited, 2010). Die palästinensische Schriftstellerin Amiry erzählt in diesem Buch, Geschichten von (mittelalten, aus der Mittel-/Oberschicht stammenden) Frauen in Ramallah, die sich unter anderem mit dem Sieg der Hamas bei den Wahlen 2006 auseinandersetzen.

Dann hat mir ein deutscher Freund eine Reihe von Autor_innen empfohlen und ich habe angefangen mit Sahar Khalifa, "Heißer Frühling" (Zürich: Unionsverlag, 2010). Dieser Roman der palästinensischen Autorin spielt in den palästinensischen Gebieten Anfang der 2000er als die israelische Armee diese wieder besetzt hat.

Mit Eli Amirs Roman "Jasmin" (btb, 2009) bin ich dann zur Zeit des Sechs-Tage-Krieges 1967 zurückgegangen. Der israelische Autor, der in Bagdad geboren wurde, beschreibt dabei insbesondere aus der Sicht eines jungen israelischen Regierungsmitarbeiters, der auch in Bagdad geboren wurde, die Übernahme der Verwaltung Ost-Jerusalems durch die Israelis.

In Jersualem geblieben bin ich mit Batya Gurs Krimi "Bethlehem Road Murder" (Harper, 2004). Die israelische Autorin webt in diese Kriminalgeschichte, die wohl in den späten 1990ern oder so spielt, die Entführung von yemenitischen Kindern in den 1950ern ein und hat mir damit Informationen zu unserem Seminarthema gegeben. Die Konflikte zwischen Mizrahi und Ashkenazi sind in dem Krimi immer wieder Thema.

Weil mir der Stil von Batya Gur so gut gefallen hat, habe ich jetzt auch noch ihren letzten Krimi "Murder in Jerusalem" gelesen. Dieser spielt Ende der 1990er und gibt Einblicke in die Medien und Politik Israels.

Bei der Berlinale hatte ich auch einige Filme zu Israel/Palästina gesehen, wie auch schon in den Jahren zuvor (z.B. den israelischen Film Flipping Out). Beeindruckt hatte ich mich auch der Dokumentarfilm von Tomer Heymann Paper Dolls, der philippinische Arbeitsmigrant_innen und Drag Queens begleitet. Filmisch eher problematisch fand ich den Dokumentarfilm Ringworm Children über die Zwangsbehandlungen von Mizrahi Kindern, nach der Gründung des Staates Israel. Zur Vorbereitung der Reise hatte ich noch einmal Dokumentarfilm Schildkrötenwut der deutschen Filmemacherin Pary El-Qalqilis über ihre Beziehung zu ihrem palästinensischen Vater gesehen.

Im Rahmen meines Forschungsprojekts hatte ich ausserdem Adi Kuntsmans virtuelle beeindruckende Ethnographie Figurations of Violence and Belonging. Queerness, Migranthood and Nationalism in Cyberspace and Beyond gelesen, in der sie sich mit der russischsprachigen Queer-Szene in Israel auseinandersetzt.

Aus diesen verschiedenen Büchern und Filmen (und natürlich meiner Reise) habe ich verschiedene Eindrücke des israelisch-palästinensischen Konflikts und der israelischen Gesellschaft bekommen. Ausreichend viel, um zu sehen, wie wenig ich weiss und wieviel mehr zu wissen wäre.

0 Kommentare in: israel ... comment ... link

Vorgestellt hat er sich nicht, aber er hat dann über seine Rassismuserfahrungen erzählt. In Karlsruhe, wohin er als Dreijähriger (wenn ich mich recht erinnere) kam. Er wurde als Spaghettifresser, als Itaker ausgegrenzt und definiert sich noch heute als Ausländer (wenn auch mit deutschem Pass) und engagiert sich im Migrationsrat.

Ich erinnere mich an meine Grundschulzeit in Karlsruhe. Von da kenne ich das Wort Spaghettifresser. Die Kinder der italienischen Gastarbeiter_innen hatten einen schweren Stand, auch in unserer sonst so offenen Europäischen Schule. Nur wenige schafften es in diesem Umfeld bis zum Abitur. Ich als Kind eines indischen Akademikers hingegen erfuhr - zu meinem Glück - keine offene Ausgrenzung.

Das Aussehen alleine sagt nichts über Rassismuserfahrungen aus.

0 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link

Was mir gefältt, ist das Burihabwa klar Rassismus anspricht:

"Ihn bekümmert das, was sich in der Mitte der Gesellschaft abspielt. Von der „Mitte der Gesellschaft“ spricht er oft. Es sei ein Problem, dass die Integrationsdebatte nicht dort geführt werde, sondern „an den äußeren Rändern“.

Wenn jemand ihn fragt, wo er denn herkommt, ist das niemals reiner Small Talk. Burihabwa sagt dann immer: aus Deutschland. Er will der Diskussion nicht ausweichen, er ist geduldig, höflich, und er redet auch einfach gern. Er erklärt immer wieder, warum er gut gemeinte Begriffe wie „fremdenfeindlich“ und „ausländerfeindlich“ ablehnt: „weil sie einfach falsch sind“. Es geht doch nicht um Fremde oder um Ausländer, es geht um Deutsche. Und um Rassismus."

Soweit gehe ich auf jeden Fall mit. Schwierigkeiten bekomme ich bei dem Ziel der rassismuskritischen Arbeit:

"So lange, bis er im Deutschlandtrikot zum Public Viewing gehen kann, ohne dass ihm die Leute irritiert hinterherschauen."

Mit dem Deutsch-Nationalen, das sich durch den Artikel zieht, kann ich nichts anfangen. Leute im Deutschlandtrikot irritieren mich hochgradig. Kollektiver Jubel für Fußballmannschaften ist mir suspekt. Nationalfahnen irritieren mich. Nationen sind immer ausgrenzend. Rassismuskritisch sein, heisst für mich auch immer Nationen und ihre Ausgrenzungsmechanismen in Frage zu stellen.

Was mich auch irritiert, ist das die Bundeswehr als ein Ort der Zugehörigkeit verstanden wird. Ich verstehe schon, dass klar strukturierte Organisationen, die auf (verordneter) Kameradschaft aufbauen, Zugehörigkeit produzieren (sonst können sie ja nicht funktionieren). Aber wie das geschieht, muss doch auch hinterfragt werden. Burihabwa selbst sagt:

„Es liegt auch an der Hierarchie, dass es in der Bundeswehr wenig Diskriminierung gibt“

Das heisst, es gibt in der Bundeswehr ein Machtverhältnis das stärker als Rassismus ist bzw. mehr Raum bekommt. Das finde ich nicht unbedingt besser, da es weiter um ungleiche Macht und Repression geht. Zudem heisst das Unterbinden von Rassismusäußerungen nicht, dass Rassismus nicht weiter exististiert.

Mich überzeugen diese Berichtet darüber, wie toll es in der Bundeswehr ist, nicht. Kollektive Zugehörigkeit mit klaren Hierarchien finde ich gefährlich.

0 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link

0 Kommentare in: privilegien sichern ... comment ... link

"mehrfach vehement abgelehnt. Sein Argument: Deutsche Sprachkenntnisse seien ein Stück Integration und damit ein Abschiebehindernis. Berlin könne hier aber keine Abschiebehindernisse schaffen.""

Nein klar, Integration darf auf keinen Fall gefördert werden. Gefördert werden muss Abschiebung. (So ähnlich habe ich auch CDU-Vertreter_innen im Integrationsausschuss Treptow-Köpenick verstanden.)

0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link

"Kriterium für die Aufnahme sei eine "besondere Schutzbedürftigkeit", sagte Friedrich. Darunter würden auch viele Christen fallen, die in Syrien besonders gefährdet seien. "

Ich würde ja denken, dass in Syrien die Revolutionäre, diejenigen die gegen das System kämpfen, besonders gefährdet sind. Aber nein, es ist klar, besonders gefährdet sind natürlich die 'Christ_innen' (das scheint schon seit einiger Zeit die Regierungslinie). Damit werden politische Konflikte entpolitisiert und ethnisiert/ religiiosisiert.

Während so diskutiert wird, wer vielleicht in Zukunft mal schutzwürdig sein könnte, werden Menschen, die schon mal Schutz gefunden haben in eine Konfliktregion abgeschoben. Die taz berlin berichtet:

"41 Flüchtlinge wurden allein im Januar aus Berlin in ihre Herkunftsländer oder sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben. Zu den insgesamt 19 Abschiebezielen gehörten neben dem Iran auch Syrien, China, das Kosovo, Serbien und Moldau."

Nachtrag 23.03.13: Im taz-Interview widerpricht der Jesuit Paolo Dall'Oglio der These, dass Christ_innen in Syrien besonders verfolgt würden:

"Wenn die Lösung für einige Christen lautet, unter einem faschistisch-diktatorischen Regime Schutz zu suchen, dann weiß ich auch nicht weiter. Die richtige Entscheidung haben diejenigen Christen getroffen, die sich entschlossen haben, an der Seite der Muslime zu bleiben. Das Gerede von verfolgten Christen wurde von christlichen Führern auf der ganzen Welt verbreitet. Aber es ist nicht wahr. Es gibt Christen, die als Teile der Armee und der Sicherheitsdienste angegriffen wurden, als Teile des Regimes. Sie wurden als Feinde des syrischen Volks behandelt, wie alle anderen auch."

0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link

0 Kommentare in: privilegien sichern ... comment ... link

"Für herrenwitzartige Begeisterung sorgte Wolfgang Kubicki am späten Samstagabend bei seiner Bewerbungsrede für einen Präsidiumsposten. Scheinbar zufällig thematisierte er die Sexismusdebatte um Rainer Brüderle. "Wir müssen ja heute aufpassen, was wir sagen. Ich habe gesehen, Frau Himmelreich ist auch hier", sagte er.

Die Delegierten johlten und pfiffen minutenlang."

0 Kommentare in: heteronormativ ... comment ... link

"Was verstehen wir unter „Kultur“ und was verstehen wir unter „Rassismus“? Die eingeladenen ReferentInnen des Abends, Herr Prof. Dr. Fuad Kandil, Frau Dr. Urmila Goel und Herr Reza Maschajechi bieten uns Antworten, indem sie ihre eigenen Definitionen von „Kultur“ und „Rassismus“ geben. Aus der Annahme heraus, dass Rassismus keine Kultur kennt, sondern einen kulturübergreifenden Charakter hat, versuchen die Podiumsteilnehmer mit dem Publikum gemeinsam die Begrifflichkeiten aus sozialer, psychologischer und etymologischer Sicht zu umreißen. Rassismus als Herrschaftsstruktur gibt es in jeder Epoche und in jeder gesellschaftlichen und sozialen Form auf verschiedenen Arten und Weisen. Unter dem Thema Vorurteile wollen wir die Fragen klären: Wer ist eigentlich ein „Rassist“? Wie hat sich die „multikulturelle“ Gesellschaft entwickelt?

Mit der Erkenntnis, dass jeder Mensch und jede Kultur den eigenen Platz in der Weltgeschichte hat und zur Entwicklung der Menschheit beiträgt, sagen WIR GEMEINSAM NEIN zu Rassismus."

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Ort: Ständehaussaal im Neuen Ständehaus, Ständehausstraße 2, KA-Innenstadt

Veranstalter: Förderverein Fest der Völkerverständigung e.V.

Ich werde über Rassismus als Machtverhältnis und über das Buch "InderKinder" sprechen.

0 Kommentare in: veranstaltung ... comment ... link

Foto: © Anke Illing

Foto: © Anke Illing